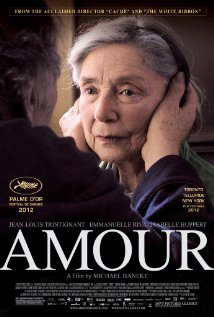

奧斯卡明早頒獎;一般來說,能得到奧斯卡最佳影片提名的都是英語片,非英語片拍得很厲害反正有最佳外語片讓它們去比。今年法國片《愛.慕》竟然同時被提名最佳影片跟外語片,真的不是猛龍不過江。

《愛.慕》在坎城(康城)電影節獲得金棕櫚獎,在美國得了金球最佳外語片。就算奧斯卡最佳影片拿不下,估計也有外語片。雖然這是我唯一看過的外語提名電影,但這片水準遠高於去年得外語片的《A Separation 分居風暴》。舍它其誰呢?

《愛.慕》故事很簡單,就一對年邁夫妻的生活,妻子在中風之後相處的故事。重點是拍攝手法。

第一次看的時候,完全不覺得這是部法國片,我衝口而出的跟節能懶惰熊說很像日本片。沒想到在豆瓣上真有人把它跟小津的電影比。一言驚醒夢中人,怪不得,原來是小津安二郎的風格。

法國人生性浪漫,又是歐洲哲學重鎮,每個人見面都是一直講話一直講話。所以法國愛情片都在叭啦叭啦。這片裡的是老夫老妻了,話不多(還是有講)跟日本片很像(日本人比較壓抑)。

小津安二郎拍片在戰後,那時候資源不足,拍電影沒幾支鏡頭(只有一支鏡頭一台攝影機),更不用說zoom lens

(變焦鏡)啦。所以小津的電影都是一支鏡頭拍好幾場戲。而且因為底片貴,所以一個鏡頭都拖很長。《愛.慕》也一樣,沒有變焦,甚至連搖鏡(cross

pan)跟拍【註】都沒有,十分考演技。因為沒有炫耀的用鏡手法,反而把戰後日本人生活的真摯情感表達得很細膩。

雖然同樣在訴說故事與情感,電影這種媒體有別於書跟音樂的在於影像跟聲音共存,所以配樂很重要。看過《500 Days of Summer

戀夏五百日》的就了解,導演拍MV 出身,所以整部電影給觀眾的感覺就像個很長的music

video。雖然不是一部愛情電影(電影一開始就這樣說的)但還是讓人有明快的感覺。看楊德昌電影也就有另外的感覺,他不會拍電影,真不知為何在台灣評價

這麼高。電影裡總是一堆人在講話,你講、他講、我講、再她講。每個人都面無表情,沒動作,沒配樂,浪費了聲音跟影像這兩個元素。要聽人講話我去聽有聲書就好啦,幹嘛要跑進電影院去等睡。《愛.慕》就不一樣了,一樣的沒配樂,夫妻倆沒話的時候很安靜,靜到針掉地上都聽得到。他們的動作很慢,年紀大了嘛,你年紀大的時候也一樣。但你就感覺到他倆的感情跟一根線一樣相互牽著,伸出銀幕外,把你也牽進去。這就是導演跟演員的功力。據說女一號得奧斯卡最佳女主角的呼聲很高,不是沒有道理。

老夫老妻的故事本來就平淡,平淡不代表電影在刻畫人性時沉悶乏味,兩個小時夫妻安靜的相互扶持,一點都不沉悶。台灣不是踏進老年化社會嗎?很多大學的哲學系也都開設臨終的專題研究甚至課程。要如何面對另一半衰老呢?我想這是部必看的電影。前題是...

【註】對電影運鏡有興趣可以參閱《Film Directing Shot By Shot: Visualizing From Concept To Screen》

2013/02/24

2013/02/16

台灣人的甜蜜幸福

春節時,Trisha 寄了一篇文章來給我看(註一),這除了講出我一直想講又不敢開口的話外,又讓我想到李歐梵先生去年一篇《台灣印象》裡幾乎同樣的感覺(註二)。就是台灣人對島外事務太沒有好奇心,太沒有國際觀了。

不只是文章這樣說,我的親身經歷也是如此。每次回到香港,同學間的討論總會提到台灣最近政經狀況;馬英九的無能他們也略有所知。但台灣的朋友卻沒幾個說得出香港特首是誰。同桌吃飯如果有中國、香港和台灣人,中國人基本上能講兩岸三地所有話題,香港人最不濟、最討厭中國的也能講台灣跟香港話題。而台灣人就只能靜靜的等有台灣話題才能插嘴,其他時間也沒在聽,坐在一旁發呆。

我的寶貝同事也一樣,餐桌上千萬別討論當天國際大事,除了遭來白眼,還會以鄙視的態度告知:「關我什麼事?」

對啊?有時候我真的會想,到底其他地方發生的事情關我什麼事呢?是不是該像她們一樣多睡一回午覺呢?

當然,對台灣就是全世界、去迪士尼就是人生最大探險的人來說島外事的確於己無關。還好我不是。但這種李歐梵先生說的 “Inward-Looking” 觀念是怎麼生成的呢?

有人怪媒體,有人怪出生。這也是台灣人的另外一個習性:千錯萬錯都是別人的錯。媒體沒報導不會上網看嗎?BBC、CNN、Al Jazeera(別說不知道這是半島啊!)都是免費的。另外有人說因為生在香港所以國際化、生在台灣所以井底;這更是個屁話,自己不認真就說父母生得笨。

我認為是台灣人過得太好了,失去了憂患意識。八十、九十後(公元)出生的,民主體制差不多完成,經濟也上軌道,總覺得這樣就足夠了。父母的疼愛讓他們沒有受什麼磨練,身旁又沒什麼壞人。反正中國是邪魔外道,永遠不會去,也用不著了解。就是這種甜蜜的幸福讓他們失去好奇探險的心。

台灣人缺少國際觀關我什麼事?當然關我事啦!我的錢放在台灣投資,看到這些幫我錢滾錢的小子們如此不濟,可怒耶!

註一:http://wensonyeh.blogspot.tw/2013/02/blog-post.html

註二:http://www.douban.com/note/219689906/

附:想檢視自己有沒有國際觀,請回答以下問題:

一:日本、南韓、中國、香港,這幾個台灣周邊國家的領導人是誰。這幾個國家最近的 key issue (主要議題)是什麼?這幾位領導人在國內面對的主要議題是什麼?

二:聯合國常任理事國的領導人分別是誰。這幾個國家最近的 key issue (主要議題)是什麼?這幾位領導人在國內面對的主要議題是什麼?

三:聯合國最近的主要議題是什麼?

不只是文章這樣說,我的親身經歷也是如此。每次回到香港,同學間的討論總會提到台灣最近政經狀況;馬英九的無能他們也略有所知。但台灣的朋友卻沒幾個說得出香港特首是誰。同桌吃飯如果有中國、香港和台灣人,中國人基本上能講兩岸三地所有話題,香港人最不濟、最討厭中國的也能講台灣跟香港話題。而台灣人就只能靜靜的等有台灣話題才能插嘴,其他時間也沒在聽,坐在一旁發呆。

我的寶貝同事也一樣,餐桌上千萬別討論當天國際大事,除了遭來白眼,還會以鄙視的態度告知:「關我什麼事?」

對啊?有時候我真的會想,到底其他地方發生的事情關我什麼事呢?是不是該像她們一樣多睡一回午覺呢?

當然,對台灣就是全世界、去迪士尼就是人生最大探險的人來說島外事的確於己無關。還好我不是。但這種李歐梵先生說的 “Inward-Looking” 觀念是怎麼生成的呢?

有人怪媒體,有人怪出生。這也是台灣人的另外一個習性:千錯萬錯都是別人的錯。媒體沒報導不會上網看嗎?BBC、CNN、Al Jazeera(別說不知道這是半島啊!)都是免費的。另外有人說因為生在香港所以國際化、生在台灣所以井底;這更是個屁話,自己不認真就說父母生得笨。

我認為是台灣人過得太好了,失去了憂患意識。八十、九十後(公元)出生的,民主體制差不多完成,經濟也上軌道,總覺得這樣就足夠了。父母的疼愛讓他們沒有受什麼磨練,身旁又沒什麼壞人。反正中國是邪魔外道,永遠不會去,也用不著了解。就是這種甜蜜的幸福讓他們失去好奇探險的心。

台灣人缺少國際觀關我什麼事?當然關我事啦!我的錢放在台灣投資,看到這些幫我錢滾錢的小子們如此不濟,可怒耶!

註一:http://wensonyeh.blogspot.tw/2013/02/blog-post.html

註二:http://www.douban.com/note/219689906/

附:想檢視自己有沒有國際觀,請回答以下問題:

一:日本、南韓、中國、香港,這幾個台灣周邊國家的領導人是誰。這幾個國家最近的 key issue (主要議題)是什麼?這幾位領導人在國內面對的主要議題是什麼?

二:聯合國常任理事國的領導人分別是誰。這幾個國家最近的 key issue (主要議題)是什麼?這幾位領導人在國內面對的主要議題是什麼?

三:聯合國最近的主要議題是什麼?

2013/02/03

中國式過馬路

跟同事走在北京街頭,遇到紅燈,一邊聊天一邊等。沒幾秒看到大家開始動身跟著走,過到一半才發現其實還是紅燈(闖紅燈),而車子竟然被我們這群過馬路的人擋著不能走,讓我想到之前在報紙上看到的「抱團過馬路」。我們,成了這團裡的一份子。

在中國的大城市,開車撞到人可不得了,動輒得咎,賠都賠不完。所以很多台灣人買車順便請司機,反正當地人狗咬狗。所以大家抱團過馬路誰都不敢越雷池一步。

人都有職業病的,想到「抱團過馬路」這個名詞後馬上想到物理的相變(phase change)。本來大家站好好等紅燈,在某一個 moment,大家一起不管車子就衝出去。這不就跟相變一樣嗎?

相變必須滿足某些條件,這又有點像原子彈爆炸一樣,要有足夠的 critical mass(臨界人數)。但我相信這個critical mass 不是一個固定值,讓我們來討論一下。

直覺告訴我們,如果道路很暢通,車速很快,人數必須很多才能trigger 闖紅燈這個過程。直覺也告訴我們如果馬路愈窄(兩線道比四線道窄)人數少一些也可能開闖。除了這些physical factor (物理因素)外,有沒有其他的呢?

區域肯定是個因素,北方人大喇喇,老子愛過就過,可能十個八個就走。南方人細膩怕死,可能二、三十才能出團。大區域以後就是小區域,如果在城市,撞了是大事件,賠都賠不完,當然車怕人。如果在農村,撞了沒人知。所以人怕車。

這些因素其實都可以量化,這是個好題目。如果我是導師,老早就找個學生拿計數器去街頭數人頭fit model 了。老實說,這種新題材,寫得好 Physics Review Letter 甚至Science 都上得了。

世界上充滿了各種各樣有趣的事,就看大家的敏感度有多高了。只是,除了理性的去分析中國人的行為外,感性的你不覺得很可悲嗎?

在中國的大城市,開車撞到人可不得了,動輒得咎,賠都賠不完。所以很多台灣人買車順便請司機,反正當地人狗咬狗。所以大家抱團過馬路誰都不敢越雷池一步。

人都有職業病的,想到「抱團過馬路」這個名詞後馬上想到物理的相變(phase change)。本來大家站好好等紅燈,在某一個 moment,大家一起不管車子就衝出去。這不就跟相變一樣嗎?

相變必須滿足某些條件,這又有點像原子彈爆炸一樣,要有足夠的 critical mass(臨界人數)。但我相信這個critical mass 不是一個固定值,讓我們來討論一下。

直覺告訴我們,如果道路很暢通,車速很快,人數必須很多才能trigger 闖紅燈這個過程。直覺也告訴我們如果馬路愈窄(兩線道比四線道窄)人數少一些也可能開闖。除了這些physical factor (物理因素)外,有沒有其他的呢?

區域肯定是個因素,北方人大喇喇,老子愛過就過,可能十個八個就走。南方人細膩怕死,可能二、三十才能出團。大區域以後就是小區域,如果在城市,撞了是大事件,賠都賠不完,當然車怕人。如果在農村,撞了沒人知。所以人怕車。

這些因素其實都可以量化,這是個好題目。如果我是導師,老早就找個學生拿計數器去街頭數人頭fit model 了。老實說,這種新題材,寫得好 Physics Review Letter 甚至Science 都上得了。

世界上充滿了各種各樣有趣的事,就看大家的敏感度有多高了。只是,除了理性的去分析中國人的行為外,感性的你不覺得很可悲嗎?

2013/01/27

對中國春運火車票發售的建議

春運從這週末開始,有一位客戶明天(1/28)要搭火車回家。為什麼這麼早回去?他說這兩天是關鍵,過了就回不去。距離過年還有兩週,大家紛紛趕著動身,可見車票實在難買。

今年春運從這週末起算共四十天,將會運載三十四億人次。估計公路能運載三十一億人次、鐵路二億二千五百萬、空運四千萬。這真是世界最大的遷徒。

能夠坐車回家的大部分離家較近,能坐飛機的經濟較為富裕。每年報章雜誌關心的都是在沿海打拼的兩億五千萬民工,他們終年為北京、上海、廣東打造摩天大樓,春節只靠價格比較便宜,路線遙遠的火車(火車約為公路價格的三分之一)。農民工一年比一年多,火車班次卻沒有相應增加;我曾在節前去火車站走一趟,一張張在攝氏零度寒風中無助無奈不知要排多久排到不知還有沒有票的臉非常催淚!

我們在小scale 國家成長的人真是沒法想像,就上上週四(1/17)一天內上海火車站賣出了三十六萬四千張票。這是什麼scale?如果一天廿四小時不停賣,每秒要賣出四張!今年網路購票更誇張,網站一天被點了十五億次,每廿秒賣出一整列車的車票。真的是秒殺!

網路賣票說是幫助購票者省下排隊時間,我認為這只是個晉惠帝「何不食肉糜」的政策。就如我上面所說的,火車基本上是農民工或經濟不太富裕的民眾乘搭,他們怎會使用網路呢?推出網路購票,只會讓更多沒時間排隊卻有能力上網的人跟農民工搶票。更有甚之,有人在網路上販賣購票軟體,會不停自動測試有沒有多餘的票。也就是說,網路購票形成了一道數位門檻,跨得過的比較有機會買到票。

上海《新聞晚報》一月十八日的評論文章以「“秒殺”的不是火車票而是公平」點出了賣火車票已經不是單純經濟學價高者得的問題,必需要把社會正義考慮進來。這裡,我提出一個方法:

什麼叫公平其實很難說,不過我說抽籤公平大家肯定不會反對。在春運前一兩個月開放乘客用電話訂票,用身份証號碼登記。可以登記某天到某天一段時間內從甲地到乙地的車票。登記時間一個月(不用搶),一個月後開始抽籤。抽完後給三、五天來付錢領票,沒領完的再抽一輪,讓沒抽到的再抽,甚至可以再加開登記。至於說有一家大小的,可以用團體為單位來抽。一直到春運前抽個四五輪,一直都抽完為止。

抽籤這個沿用幾千年的方法不只公平,又沒有門檻,還可以解決這上億農民工花時間排隊浪費的社會成本。不過,中國最愛科學發展觀,網路什麼的才夠吸引,打電話抽籤這種老古董怎會看得上眼呢?

今年春運從這週末起算共四十天,將會運載三十四億人次。估計公路能運載三十一億人次、鐵路二億二千五百萬、空運四千萬。這真是世界最大的遷徒。

能夠坐車回家的大部分離家較近,能坐飛機的經濟較為富裕。每年報章雜誌關心的都是在沿海打拼的兩億五千萬民工,他們終年為北京、上海、廣東打造摩天大樓,春節只靠價格比較便宜,路線遙遠的火車(火車約為公路價格的三分之一)。農民工一年比一年多,火車班次卻沒有相應增加;我曾在節前去火車站走一趟,一張張在攝氏零度寒風中無助無奈不知要排多久排到不知還有沒有票的臉非常催淚!

我們在小scale 國家成長的人真是沒法想像,就上上週四(1/17)一天內上海火車站賣出了三十六萬四千張票。這是什麼scale?如果一天廿四小時不停賣,每秒要賣出四張!今年網路購票更誇張,網站一天被點了十五億次,每廿秒賣出一整列車的車票。真的是秒殺!

網路賣票說是幫助購票者省下排隊時間,我認為這只是個晉惠帝「何不食肉糜」的政策。就如我上面所說的,火車基本上是農民工或經濟不太富裕的民眾乘搭,他們怎會使用網路呢?推出網路購票,只會讓更多沒時間排隊卻有能力上網的人跟農民工搶票。更有甚之,有人在網路上販賣購票軟體,會不停自動測試有沒有多餘的票。也就是說,網路購票形成了一道數位門檻,跨得過的比較有機會買到票。

上海《新聞晚報》一月十八日的評論文章以「“秒殺”的不是火車票而是公平」點出了賣火車票已經不是單純經濟學價高者得的問題,必需要把社會正義考慮進來。這裡,我提出一個方法:

什麼叫公平其實很難說,不過我說抽籤公平大家肯定不會反對。在春運前一兩個月開放乘客用電話訂票,用身份証號碼登記。可以登記某天到某天一段時間內從甲地到乙地的車票。登記時間一個月(不用搶),一個月後開始抽籤。抽完後給三、五天來付錢領票,沒領完的再抽一輪,讓沒抽到的再抽,甚至可以再加開登記。至於說有一家大小的,可以用團體為單位來抽。一直到春運前抽個四五輪,一直都抽完為止。

抽籤這個沿用幾千年的方法不只公平,又沒有門檻,還可以解決這上億農民工花時間排隊浪費的社會成本。不過,中國最愛科學發展觀,網路什麼的才夠吸引,打電話抽籤這種老古董怎會看得上眼呢?

2013/01/06

尋找母親的旅程

這兩個星期一不小心就看了兩部尋找母親過往的電影。雖然一部香港、一部加拿大,兩部有很多相同的地方值得拿出來探討一下。上週看的是加拿大的

《Incendies》(台:烈火焚身、港:母親的告白、中:焦土之城)2010 的金馬影展、2011 奧斯卡最佳外語提名。導演Denis

Villeneuve 跟據 Wajdi Mouawad

的劇本《Scorched》拍的。昨天看的是《七月好風》,香港導演譚國明跟據陳慧的劇本拍,2008 年香港亞洲電影的開幕電影。

這兩個星期一不小心就看了兩部尋找母親過往的電影。雖然一部香港、一部加拿大,兩部有很多相同的地方值得拿出來探討一下。上週看的是加拿大的

《Incendies》(台:烈火焚身、港:母親的告白、中:焦土之城)2010 的金馬影展、2011 奧斯卡最佳外語提名。導演Denis

Villeneuve 跟據 Wajdi Mouawad

的劇本《Scorched》拍的。昨天看的是《七月好風》,香港導演譚國明跟據陳慧的劇本拍,2008 年香港亞洲電影的開幕電影。《Incendies》 講一個移民到加拿大的母親 Nawal 去世了,留下遺囑給她的龍鳳胎兒女,要他們找到父親與她的另一個兒子(兄長)後才能幫她立碑。Nawal 本來住在中東(黎巴嫩),原先有個情人,兩人珠胎暗結,情人卻被她哥哥殺死。她把小孩生下送至孤兒院後,跑去唸大學。

書唸到一半伊斯蘭跟基督教戰爭爆發,Nawal 不顧所有人的反對穿州過省要去找回孤兒院裡的兒子。沒想到孤兒院已被炸平。回程時巴士遇到基督徒游擊隊攻擊,信基督的她拿出十字架才保住性命。卻對基督教游擊隊感到非常失望。

大學時學過法語的 Nawal,被留下來教基督派領袖孩子法語。後來關進了監獄,受盡凌辱,生下上面提到的龍鳳胎。刑滿出獄後送到加拿大。

電影裡用的是雙線手法,描述女兒跟兒子去尋找母親過去的同時也描述Nawal 當年的經歷。這對twins 最後發現了非常難以接受、只能用悲劇來形容的真相(這留給讀者自己去看了)。

以電影的角度來看《Incendies》,真是一流。拍攝流暢,故事講得精彩,挑緊神經的 timing 恰到好處,兩個小時的戲一下就過去。奉勸你千萬別上洗手間。

以文化的角度來看,關於兩個宗教的衝突是隱藏的,並沒有明確表達。對中東家族威權式管治反而描述比較多,不過沒有新觀點。總體來說算是部有深度但不會過硬的電影。

《七月好風》一樣用雙線手法,描寫女兒蘭心因為母親(慧音)去世,從加拿大回到香港長住。蘭心回憶母親講過,她是嫁給廣東男人的上海女人,家裡只有她跟哥哥茂名倆的名字和家裡的大房子是母親決定的,其他的都是父親決定。

片中蘭心一直回憶媽媽跟她說過的話。譬如說,父親常常覺得母親做的菜不好吃,父親不準母親跟她的上海同鄉見面。蘭心又從鄰居大頭處得知過往只見過一面的蘭姨(慧音的上海摯友,一起逃到香港的)在父親去世後就搬進來住;從此她倆就過著講上海話的日子直到慧音去世。而且,至從父親去世後,母親就一件又一件的把傢俱換成上海式的。

蘭心為了躲債跟蘭姨一起回到上海,住在母親另一摯友的家。終於了解到上海對她母親的意義。

以電影的角度來說譚國明有很大進步空間的,電影想要 cover 的東西太多導致沒法好好處理(像導演也想處理蘭心港女特質的部份,可惜未如理想),這是新進導演常犯的。另外,不知導演是否想學岩井俊二的《四月物語》 feel,常常一些鏡頭都拖得有點久。不過,《四月物語》的松隆子才剛出道,演女高校生;蘭心已經廿九,不能比。不過,劇本的確不錯,很少看到講南來中國人的思鄉情結,這個題目在台灣探討得比較多。

小時候家裡也曾幫上海人帶孩子來補貼家用,因為說著唔鹹唔淡(不純正)廣東話我們都叫她們上海婆。不管是躲日本仔或是共產黨,很多上海人帶著資金、機器來到香港,造就了香港的紡織業。一百五十年前本來是中國最早開放的門戶,最西方的,最有錢的。落難到香港,現在想想,還真的是虎落平陽。

我也待過上海,雖然不多但也接觸過上海人,深能體會那種落難貴族的感覺,畢竟我也虎落平陽過啊!

2013/01/01

有啲嘢唔想做(有些事情不想做)

去年(其實是前天)介紹過一篇文章講有些事情不該做,但因為有些Action Bias 讓你不得不做。今天介紹另一篇文章講有些Bias 讓你想做都做不出來。做什麼呢?做決定!

紐約州立大學 Albany 分校的Anderson 整理了前人對做決定的研究,歸納成四種現象:延後選擇、保持現狀、忽略、慣性【註】。我們來把四種現象簡單討論一下。

延後選擇(choice deferral)的原因不難理解,會延後主要原因是為了有更多可供選擇。名模或美女都很晚結婚,因為認識的人會愈來愈有錢。萬一嫁了再認識更有錢不就虧大了。這就是延後選擇的主因。

保持現狀(status quo bias)通常用於對未來不清楚或有危機的情況下。因為對現在狀況比較了解,對做完決定後的狀況不了解,所以選擇保持現狀。特別是之前做了一個很好的決定 現在不想改變。很多企業的衰敗就是因為想保持現狀而導致的。自己保持現狀,外在環境在變,沒跟上就落伍了。

忽略(omission bias)這個現象在文章裡被認為跟後悔的預期有關。就是說,預期做決定後會後悔,那就不要做好了。

慣性(inaction inertia)則特別是指已經失去了一個機會,在另一個機會(更差)的機會出現時會慣性選擇棄。有點抽象吧?來,舉個實例,當房子在一坪三十萬的時候你嫌貴,升到四十萬更嫌貴。雖然你理性地知道房價一去不復返,會五十、六十的繼續上升,不買就更買不到。但慣性使然,你還是不買。

看完四種不同的現象,我們來看看不做決定背後的因素。作者列出三大主因:

第一個也是最容易理解的就是成本效益計算(cost-benefit calculation),如果因為成本效益無法計算清楚當然就無法做決定了。

另外一個很大的因素是後悔預期(anticipated regret)。如果你認為做了某個決定很容易會後悔,那一定不會做。就像上面所提到的名模挑老公的情況一樣。萬一嫁的是個空心大老官怎麼辦?當然是看準才嫁啦!結果你看以前的第一名模...

第三個大因素就是「選擇有困難」(selection difficulty)。上面名模的也是個好例子,但這裡所謂的選擇困難不是指很多選擇,而是指不會選或沒有很好的選擇原則。我以前有個朋友,一直抱怨男 朋友都是爛人,但其實她不乏優秀的追求者。我就著她把要求按重要次序例下來,然後填上每個追求者在各項目中的分數,從中挑選分數最高者。分數打了,卻沒有按分數選擇,還是跟著感覺走。當然沒有好結果啦,這就是「選擇有困難」了。

有些企業,明知守著舊產品只有死路一條。全公司上下都知道要改革殺出一條血路,但老是下不了決心要做什麼(selection difficulty)。看著從客戶來排山倒海的新產品要求,怕沒做會後悔(anticipated regret),每個都想做;資源分薄了,每個都做得跌跌撞撞。看著新的要求又怕多投資會回不了本(cost-benefit calculation)。你說這怎樣走得下去呢?

某些政府也是一樣,明明看到貧富差距愈來愈嚴重,但還是不願意出手(inaction inertia)。認為更多的措施只會讓情況更糟(status quo bias)。就連高速公路要怎樣按里程收費都沒法決定(choice deferral),就只怕做了會引起民怨(omission bias)。

不管企業、政府甚至個人,我們常常都會發現不太想做(決定)的情況。了解其成因可以讓我們知道什麼著力點幫助他們是最有效的。大家試試看。

【註】 Anderson, Christopher J., The Psychology of Doing Nothing: Forms of Decision Avoidance Result from Reason and Emotion. Psychological Bulletin, Vol. 129, pp. 139-167, 2003

紐約州立大學 Albany 分校的Anderson 整理了前人對做決定的研究,歸納成四種現象:延後選擇、保持現狀、忽略、慣性【註】。我們來把四種現象簡單討論一下。

延後選擇(choice deferral)的原因不難理解,會延後主要原因是為了有更多可供選擇。名模或美女都很晚結婚,因為認識的人會愈來愈有錢。萬一嫁了再認識更有錢不就虧大了。這就是延後選擇的主因。

保持現狀(status quo bias)通常用於對未來不清楚或有危機的情況下。因為對現在狀況比較了解,對做完決定後的狀況不了解,所以選擇保持現狀。特別是之前做了一個很好的決定 現在不想改變。很多企業的衰敗就是因為想保持現狀而導致的。自己保持現狀,外在環境在變,沒跟上就落伍了。

忽略(omission bias)這個現象在文章裡被認為跟後悔的預期有關。就是說,預期做決定後會後悔,那就不要做好了。

慣性(inaction inertia)則特別是指已經失去了一個機會,在另一個機會(更差)的機會出現時會慣性選擇棄。有點抽象吧?來,舉個實例,當房子在一坪三十萬的時候你嫌貴,升到四十萬更嫌貴。雖然你理性地知道房價一去不復返,會五十、六十的繼續上升,不買就更買不到。但慣性使然,你還是不買。

看完四種不同的現象,我們來看看不做決定背後的因素。作者列出三大主因:

第一個也是最容易理解的就是成本效益計算(cost-benefit calculation),如果因為成本效益無法計算清楚當然就無法做決定了。

另外一個很大的因素是後悔預期(anticipated regret)。如果你認為做了某個決定很容易會後悔,那一定不會做。就像上面所提到的名模挑老公的情況一樣。萬一嫁的是個空心大老官怎麼辦?當然是看準才嫁啦!結果你看以前的第一名模...

第三個大因素就是「選擇有困難」(selection difficulty)。上面名模的也是個好例子,但這裡所謂的選擇困難不是指很多選擇,而是指不會選或沒有很好的選擇原則。我以前有個朋友,一直抱怨男 朋友都是爛人,但其實她不乏優秀的追求者。我就著她把要求按重要次序例下來,然後填上每個追求者在各項目中的分數,從中挑選分數最高者。分數打了,卻沒有按分數選擇,還是跟著感覺走。當然沒有好結果啦,這就是「選擇有困難」了。

有些企業,明知守著舊產品只有死路一條。全公司上下都知道要改革殺出一條血路,但老是下不了決心要做什麼(selection difficulty)。看著從客戶來排山倒海的新產品要求,怕沒做會後悔(anticipated regret),每個都想做;資源分薄了,每個都做得跌跌撞撞。看著新的要求又怕多投資會回不了本(cost-benefit calculation)。你說這怎樣走得下去呢?

某些政府也是一樣,明明看到貧富差距愈來愈嚴重,但還是不願意出手(inaction inertia)。認為更多的措施只會讓情況更糟(status quo bias)。就連高速公路要怎樣按里程收費都沒法決定(choice deferral),就只怕做了會引起民怨(omission bias)。

不管企業、政府甚至個人,我們常常都會發現不太想做(決定)的情況。了解其成因可以讓我們知道什麼著力點幫助他們是最有效的。大家試試看。

【註】 Anderson, Christopher J., The Psychology of Doing Nothing: Forms of Decision Avoidance Result from Reason and Emotion. Psychological Bulletin, Vol. 129, pp. 139-167, 2003

2012/12/30

有啲嘢唔做好過做(有些事情不做比做好)

看足球嗎?也許你不是足球愛好者,什麼歐洲國家盃、南美國家盃一概不曉得;總會湊熱鬧每四年看一下世界盃吧?而且世界盃剛好夾在奧運中間,每兩年有一個刺激的運動跟一下也不錯。

足球比賽最緊張是什麼時候?當然是比賽加時還是平手要十二碼定生死的時候啦!本來快合上的雙眼頓時張得極大;快停頓的腦袋霎時血脈賁張。有沒有注意到,十二碼定生死通常都會注意進球。好像踢得進是應該,踢不進是悲哀。為什麼十二碼很容易進球呢?因為球門實在太大了。

很少人注意球門有多大,特別是很少踢足球的台灣同學。足球門是很大的,一般人從左跑到右要兩秒。所以職業足球員踢球的身材都沒很高,但守門的特高。既然球門這麼大,那十二碼怎麼守啊?

球門這麼大,守十二碼只有一種方式,就是猜!通常是守門員看踢球人的眼神跟助跑姿勢猜一個方向。當然,通常都猜不中。所謂猜中只是狗屎運而已,沒什麼英雄的。但職業足球獎金動輒百萬,連暖身都講究科學方法的西方國家,難道就憑你一句狗屎運就打發了嗎?他們當然有一定的統計跟科學預測。問題是,理性的預測歸理性預測,在場上的守門員一定按照指令做嗎?還是,有一些原因會導致理性失靈呢!

有幾位科學家做了個研究,他們對守十二碼做了統計分析【註一】。他們把球門分到左、中、右三區,統計最能夠守到球的方向。方向的意思是指守門時他們跳往左 (猜球會往左飛)、右(猜球會往右飛)、中間(猜球會直直的踢過來)三種方位。在分析了n 場球賽後發現,原來守在中間不動是最能守到球的位置。統計發現,站在中間不動會比跳左或跳右多兩倍的機會擋到球。

同時,他們也訪問了三十六個職業守門員,訪問他們在守十二碼時會跳什麼方位。結果,跳左跟跳右的機會是留守中間的五倍以上。理論上,守中間,跟左右的機率應該都是三分之一,但為何明知守中間比較容易守到球,卻偏要選擇左右亂跳呢?

這幾位科學家認為,他們是受了一種「Action Bias」驅使。這種 action bias 就是當全場幾萬人(如果是世界盃的話是幾十億人)看著你,你理性地知道不動守住這一分的機會最大。但,你還是要選擇一個方向跳,因為你沒接到球是你猜錯方向,猜錯太容易會發生,全世界都會原諒你,但沒跳是代表你懶或認輸。而且,當場上愈多隻眼睛注視著你,這種bias 愈強。

他們把這個理論延伸到投資學上面。他們認為,基金經理人在金融危機下會亂亂更動旗下基金的投資組合(portfolio)。個人投資者都知道在金融危機或市場低迷時可以先暫停一下,忍一下手。只要自己的投資組合是健康的,時候到就會翻身。但基金經理人要「做嘢」(辦事)給客戶看,表示自己不怕金融危機,所以 更頻繁的買入賣出。結果錢沒賺到反而虧了買賣的手續費。對基金經理人而言,他有堂而皇之的理由告訴客戶說他已經盡力了,反正金融危機嘛。而其實,在有些特殊的狀況下,真的是「唔做好過做」!

【註一】Bar-Eli, Michael; Azar, Ofer H.; Ritov, Ilana; Keidar-Levin, Yael and Schein, Galit (2007): Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks. Journal of Economic Psychology vol. 28, no. 5, pp. 606-621

補白一:安息,印度女兒。這個民族的文化如果還不改,無論金磚與否,難登大雅之堂。

補白二:幫同事們上報告寫作工作坊到第七期了,終於有學員問我怎樣才可以學好英文。我想學好我不能comment,畢竟我英文也不好。但如果要跟客戶溝通, 反正都是工程用語,為什麼不多看paper 呢?其實我一直都有看paper 的習慣,當然是有趣的。這位同事的問題觸發我把看過的一些有趣的paper 整理一下作介紹。敬請期待。

足球比賽最緊張是什麼時候?當然是比賽加時還是平手要十二碼定生死的時候啦!本來快合上的雙眼頓時張得極大;快停頓的腦袋霎時血脈賁張。有沒有注意到,十二碼定生死通常都會注意進球。好像踢得進是應該,踢不進是悲哀。為什麼十二碼很容易進球呢?因為球門實在太大了。

很少人注意球門有多大,特別是很少踢足球的台灣同學。足球門是很大的,一般人從左跑到右要兩秒。所以職業足球員踢球的身材都沒很高,但守門的特高。既然球門這麼大,那十二碼怎麼守啊?

球門這麼大,守十二碼只有一種方式,就是猜!通常是守門員看踢球人的眼神跟助跑姿勢猜一個方向。當然,通常都猜不中。所謂猜中只是狗屎運而已,沒什麼英雄的。但職業足球獎金動輒百萬,連暖身都講究科學方法的西方國家,難道就憑你一句狗屎運就打發了嗎?他們當然有一定的統計跟科學預測。問題是,理性的預測歸理性預測,在場上的守門員一定按照指令做嗎?還是,有一些原因會導致理性失靈呢!

有幾位科學家做了個研究,他們對守十二碼做了統計分析【註一】。他們把球門分到左、中、右三區,統計最能夠守到球的方向。方向的意思是指守門時他們跳往左 (猜球會往左飛)、右(猜球會往右飛)、中間(猜球會直直的踢過來)三種方位。在分析了n 場球賽後發現,原來守在中間不動是最能守到球的位置。統計發現,站在中間不動會比跳左或跳右多兩倍的機會擋到球。

同時,他們也訪問了三十六個職業守門員,訪問他們在守十二碼時會跳什麼方位。結果,跳左跟跳右的機會是留守中間的五倍以上。理論上,守中間,跟左右的機率應該都是三分之一,但為何明知守中間比較容易守到球,卻偏要選擇左右亂跳呢?

這幾位科學家認為,他們是受了一種「Action Bias」驅使。這種 action bias 就是當全場幾萬人(如果是世界盃的話是幾十億人)看著你,你理性地知道不動守住這一分的機會最大。但,你還是要選擇一個方向跳,因為你沒接到球是你猜錯方向,猜錯太容易會發生,全世界都會原諒你,但沒跳是代表你懶或認輸。而且,當場上愈多隻眼睛注視著你,這種bias 愈強。

他們把這個理論延伸到投資學上面。他們認為,基金經理人在金融危機下會亂亂更動旗下基金的投資組合(portfolio)。個人投資者都知道在金融危機或市場低迷時可以先暫停一下,忍一下手。只要自己的投資組合是健康的,時候到就會翻身。但基金經理人要「做嘢」(辦事)給客戶看,表示自己不怕金融危機,所以 更頻繁的買入賣出。結果錢沒賺到反而虧了買賣的手續費。對基金經理人而言,他有堂而皇之的理由告訴客戶說他已經盡力了,反正金融危機嘛。而其實,在有些特殊的狀況下,真的是「唔做好過做」!

【註一】Bar-Eli, Michael; Azar, Ofer H.; Ritov, Ilana; Keidar-Levin, Yael and Schein, Galit (2007): Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks. Journal of Economic Psychology vol. 28, no. 5, pp. 606-621

補白一:安息,印度女兒。這個民族的文化如果還不改,無論金磚與否,難登大雅之堂。

補白二:幫同事們上報告寫作工作坊到第七期了,終於有學員問我怎樣才可以學好英文。我想學好我不能comment,畢竟我英文也不好。但如果要跟客戶溝通, 反正都是工程用語,為什麼不多看paper 呢?其實我一直都有看paper 的習慣,當然是有趣的。這位同事的問題觸發我把看過的一些有趣的paper 整理一下作介紹。敬請期待。

訂閱:

文章 (Atom)